Search

Categories

- AI (9)

- COVID19 (23)

- SDGs (4)

- アナログ・デジタル変換 (1)

- アニメ (4)

- エネルギー (2)

- カーボンニュートラル (1)

- グルメ (3)

- スイーツ (1)

- テレワーク (5)

- ドラマ (14)

- メディア (8)

- ライフワークバランス (2)

- ルーチンワーク (1)

- 健康 (28)

- 副業・Wワーク (1)

- 動画 (11)

- 地域イベント (13)

- 安全 (21)

- 日記 (34)

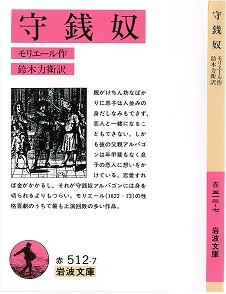

- 映画・演劇・DVD (12)

- 時事 (101)

- 書籍 (39)

- 母の日 (1)

- 気象情報 (3)

- 環境 (6)

- 社会問題 (15)

- 科学・技術 (1)

- 連休 (2)

- 電子工作 (1)

- 電子情報通信 (1)

- IT・ソフトウェア (24)

- Re-learning (4)

- RR-Story (19)